Edificio Patricia, J.M. Galia. Chuao. 1964 – Parque Cristal, J. Alcock. Los Palos Grandes. 1977 – Edificio La Paz, A. Parra K. Bello Monte. 1954

Altolar, J. Alcock. Colinas de Bello Monte, Caracas. 1965 – Erecteión, Acrópolis de Atenas. 421-204 a.C. – Casa X, P. Eisenman. Conrwall. 1972

Trazada la amplitud del rango, y apartando la infinidad de cruces y variaciones posibles entre sus extremos, tres, aislados en estado puro, parecieran poder ser los modos en que, desde la disciplina, podría trabajar un proyectista en busca de la forma singular de su edificio: como un malabarista, un coleccionista o un escultor. Con la intención de exponer a la mirada lo más claramente posible el cómo se hizo y cómo funciona el edificio, el malabarista usará en su ensamblaje solo partes constructivas o arquitectónicas equilibradas según esquemas lógicos de fuerza, tensión y peso —así trabajaba el hormigón el Le Corbusier brutalista que Carlos Raúl Villanueva retomó en la Ciudad Universitaria de Caracas adaptándolo a las premisas ambientales del trópico; y así también, funcionaba el ladrillo que para Louis Kahn «quería ser algo», en las pantallas de penumbra limpiamente horadadas de los edificios que proyectó en la India; penumbra que el arquitecto Jesús Tenreiro adaptó después al trópico sudamericano. Por su lado, el coleccionista tomará fragmentos literales directamente de la tradición, la experiencia cultural o incluso el recuerdo muscular que guardan las personas, para ensamblarlos bajo la coherencia de un uso unitario —como en los juguetes analógicos de Aldo Rossi, que en los setenta pretendieron salvaguardar la memoria de la ciudad al ser ensamblados a partir de fragmentos previamente significativos. El escultor finalmente, se empeñará en modelar en la materia del edificio la simulación de la huella dejada por una fuerza remota e inminente que simplemente habría pasado por allí. Son esos, los tres modos posibles del actuar disciplinar tal como solía explicarselo a mis alumnos citando tres obras relativamente contemporáneas entre sí y no muy lejanas a la Escuela en la que trabajábamos: una alta y esbelta torre de viviendas hecha a finales de los sesenta, un conjunto corporativo proyectado apenas una década después, y un pequeño edificio de viviendas ensayado durante la expansión inmobiliaria de los cincuenta, modesto en proporciones pero bastante presuntuoso en su extraño simbolismo.

El malabarista, o la invitación a una lectura tectónica

El edificio Patricia, ubicado al este de la ciudad, es una de las tantas torres de vivienda que proyectó el arquitecto argentino José Miguel Galia durante los años sesenta en Caracas; obras que, como él mismo expresaba, no respondieron a la «libertad de lo artístico» sino a encontrar la manera arquitectónica de absorber las limitaciones que imponía el mercado inmobiliario[1]. En el edificio en cuestión, una esbelta cuadricula tridimensional de vigas y columnas de hormigón a la vista, se dispone como soporte para una serie de cajones de ladrillo, ciegos algunos y calados otros, cuya tarea no es sólo el proyectar hacia afuera los distintos espacios de cada departamento sino, sobre todo, producir con la maniobra proyectual de adelantarlos o retrocederlos entre sí y respecto a la cuadrícula, patios destechados, balcones, nichos de sombra, parasoles, aleros y estrechas ventanas de techo a piso; elementos todos cuya suma alrededor de la torre, configura esa instancia intermedia, entre exterior e interior, de luz filtrada, penumbra y circulación de aire, que fue condición esencial en la adaptación de la arquitectura moderna al trópico; la misma que Villanueva ensayó en la Ciudad Universitaria y que una sensibilidad afín como la de James Alcock, discípulo de Galia, en su temprano y celebrado Altolar, llevó a una mayor atención al lugar apelando, al mismo tiempo, a elementos figurativos rescatados de la memoria de una arquitectura regional. Aunque en virtud del trabajo con la penumbra, esta torre bien podría presentarse como una «colección» de experiencias materiales asociadas a cierta memoria del trópico; y aunque sumado al hecho de que Galia aceptase sólo los encargos que le permitían girar la torre en función de las vistas, la incidencia solar o el viento —adquiriendo una relevancia poco frecuente, que muchos interpretaron como indiferencia al contexto—, bien podría imaginarse al arquitecto modelando la maqueta como un escultor, lo que predomina como intención a la cual remitir casi todas las operaciones es sin duda el malabar con lo tectónico.

En estética, tectónica, refiere a la intención surgida en algún momento tras la crisis del clasicismo, de «descubrir la verdadera naturaleza de las cosas» mediante obras que, en lugar de buscar las «razones de su existencia fuera de sí mismas» (Kant), lo hiciesen desde la autonomía lograda al relacionar, en estrecha dependencia, la metáfora que sobre la realidad proponían, el hacerse de ésta en la materia, y la exposición clara de las leyes abstractas o universales que regían su construcción. Tectónico era, en ese sentido, «el genio constructor» que para Viollet-le Duc se materializaba a partir de un buen quehacer constructivo; como lo habría sido también el concinnitas de Alberti: ese «cantar acompasado de elementos heterogéneos en un todo armónico» que debía constituir la obra de arquitectura. Hoy, aunque el término normalmente refiere a la solidez de la obra de arquitectura, sigue siendo ese «poder poner en conflicto» la metáfora o el discurso simbólico que inicialmente no es arquitectónico, y que «al lado del lenguaje y no del objeto» está dado esencialmente por una emoción, con dos condiciones arquitectónicas que, en un principio ausentes de metáfora, se enriquecen luego al contribuir a modelarla en el edificio: una, es la resistencia y constructibilidad del material —capaz de «convertir cualquier cosa en sí misma», como el hormigón del monasterio de la Tourette para Le Corbusier, que «devora literalmente la geometría»—; y la otra, es la «potencia diagramática» —el «tutor invisible, el soporte neutro deformable y con virtudes organizadoras como repartir, orientar y jerarquizar»— que esquematiza la transmisión de los esfuerzos físicos. Y si la tectónica, es esta herramienta «de mecánica, calibrada y articulada que desmonta la arquitectura» (Simonnet), es porque tiene su origen «en la concepción intuitiva de las cosas»; y si «todo pensamiento original procede de la imagen» de las cosas, como dijera Schopenhauer,[2] entonces, esa tectonicidad coincide con el anhelo de que cualquiera pueda ver, en la obra, lo mismo que aquella mirada que la creó; lo que en términos modernos, como habría afirmado el arquitecto español Helio Piñón, equivaldría a decir que lo tectónico es un «atributo de lo construido que trasciende la condición material» de la obra, y que se hace apreciable por la «dimensión intelectiva de la mirada» adiestrada en «reconocer y concebir».[3] Una mirada tectónica, sería así, la que al ver una bóveda ve sin esfuerzo, interpuesto, el esquema de partes que la forman, suscitándosele ciertamente su comprensión constructiva pero en tanto implicada en la situación vivencial de estar bajo ella. Si no hay una «estructura visual más tectónica que un cuadro de Mondrian», continuaba Piñón, es porque el hallazgo de la «retícula cósmica», metáfora que el cuadro lanza, se produce solo ante aquella mirada que intencionalmente quiera ver los campos de color y las líneas ortogonales cruzadas que lo componen, como una arquitectura «concreta» —tal como habría llamado van Doesburg a estos cuadros—; una arquitectura en la que son solo esos campos de color y esas líneas, los elementos que logran establecer un orden abstracto que, referido a su propia construcción, puede remitirse luego a la existencia de la mágica retícula. ¿No es acaso ese umbral de incertidumbre, que sobre la autenticidad de esta lectura esos cuadros atraviesan, lo más interesante que hoy conservan? También puede ser leída tectónicamente la pirueta que, con tres pelotitas rojas y equilibrado sobre un gran carrete de madera para cables de tendido eléctrico, realiza el malabarista sobre el rayado peatonal durante el lapso en rojo del semáforo. Allí, la metáfora lanzada, alusiva quizá a esa «infelicidad que puede a veces transcurrir sobre los cruces peatonales», logra verse desde la pura construcción, ausente de metáfora, del esquema de fuerzas puestas en equilibrio; pero solo, porque ese esquema puede entenderse como lo que un cuerpo normal, el propio cuerpo, con el debido entrenamiento podría llegar a realizar. ¿No es eso lo que nos emociona al contemplar al malabarista y nos invita a darle unas monedas antes de que el semáforo cambie a verde?

En la mutualidad dada entre el hormigón y el ladrillo, la torre de Galia realiza un metafórico «hallar la forma correcta u original» para lo que, en esas latitudes de luz cenital y penumbras, una torre modernista «quiere ser»; condición que se hace legible desde la dimensión más táctil del hecho constructivo, desde el esquema abstracto que es capaz de hacer visible «al hombre de la calle», un modo de vida; uno que le crea civilidad —como decía Kahn respecto a sus edificios de América, India o Bangladesh— porque le explica, en la construcción misma, y en su propia dimensión constructiva, «las condiciones atmosféricas del viento, la luz, el sol y el resplandor».

El coleccionista, o la invitación a leer desde la memoria

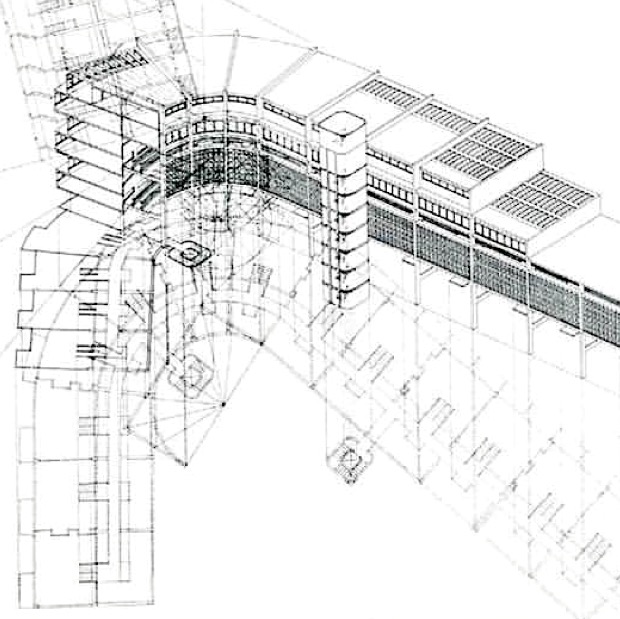

Parque Cristal, es un gran edificio simétrico, de oficinas y comercios, proyectado por el venezolano James Alcock en colaboración con Romaldo Giurgola.[4] Ocupa una manzana completa a la que, desde el norte, la bajada desde el Ávila, la montaña que separa a la ciudad del mar, le otorga una considerable pendiente. Colinda hacia el norte, con un barrio residencial, y hacia al sur, precedido por una de las principales avenidas de la ciudad, con el Parque del Este. Está formado por un zócalo escalonado que cubre los estacionamientos y se abre como explanada de ingreso hacia el sur, y dos cuerpos radicalmente distintos dispuestos sobre él unidos por simple adosamiento. Uno, al sur, a medio camino entre la explanada y el pedestal, es un gran cubo de oficinas con un vacío monumental al interior y una horadación cuadrada de varios pisos en su cara frontal; un trabajo de vaciado y horadación que, bajo cierta mirada abstracta, bien podría rememorar alguna de esas piedras que excavaba geométricamente el escultor Chillida. El otro, al norte, es un cuerpo semicircular de dos niveles de comercios que envuelve un vacío más modesto parecido a un claustro. A estos dos cuerpos, y haciéndose de la mayor relevancia urbana, los relaciona un espacio público que transcurre por debajo y en su interior; un vacío continuo y cambiante que une las dos calles, al norte y al sur, y que permite que la mirada, desde lo más alto del pedestal, después de ingresar por pequeñas aberturas al norte, culmine saliendo al exterior atravesando todo el espesor de la obra, deteniéndose, bien en el trozo de cielo abierto al otro lado por la enorme «ventana», bien en la explanada de acceso, o bien al otro lado de la avenida en el parque trazado por Burle Marx. Y es durante el recorrido por ese vacío donde, para el observador o usuario, tienen lugar esa serie de eventos de rememoración de una arquitectura tropical insertos en la experiencia de la ciudad internacional, que caracterizan al edificio.

El cubo, en efecto, se origina en el traslado literal de un artefacto conocido: la torre de oficinas que cualquier cliente corporativo desea; pero en él, tras negociar con las ideas de Giurgola formuladas dentro de los límites del movimiento Moderno, Alcock logró insertar un vestíbulo monumental completamente tropical, complementando con la enigmática ventana, la recepción intuitiva de un tradicional esquema de ventilaciones cruzadas y conducción de vientos como el que presentaría, a menor escala, cualquier casa de patio. El claustro del medio cilindro, por su lado, contiene un sorpresivo jardín interior que, como las casas coloniales posee, reinterpretados en pérgolas de hormigón armado, corredores laterales y aleros que lo acondicionan climáticamente. Así, «distanciado del universalismo del estilo internacional» pero a su vez autorizándolo a hablar en estas latitudes, el edificio descifra, «globalmente» y con otros materiales y técnicas, lo que antes era «de nuestro territorio» (Gómez).

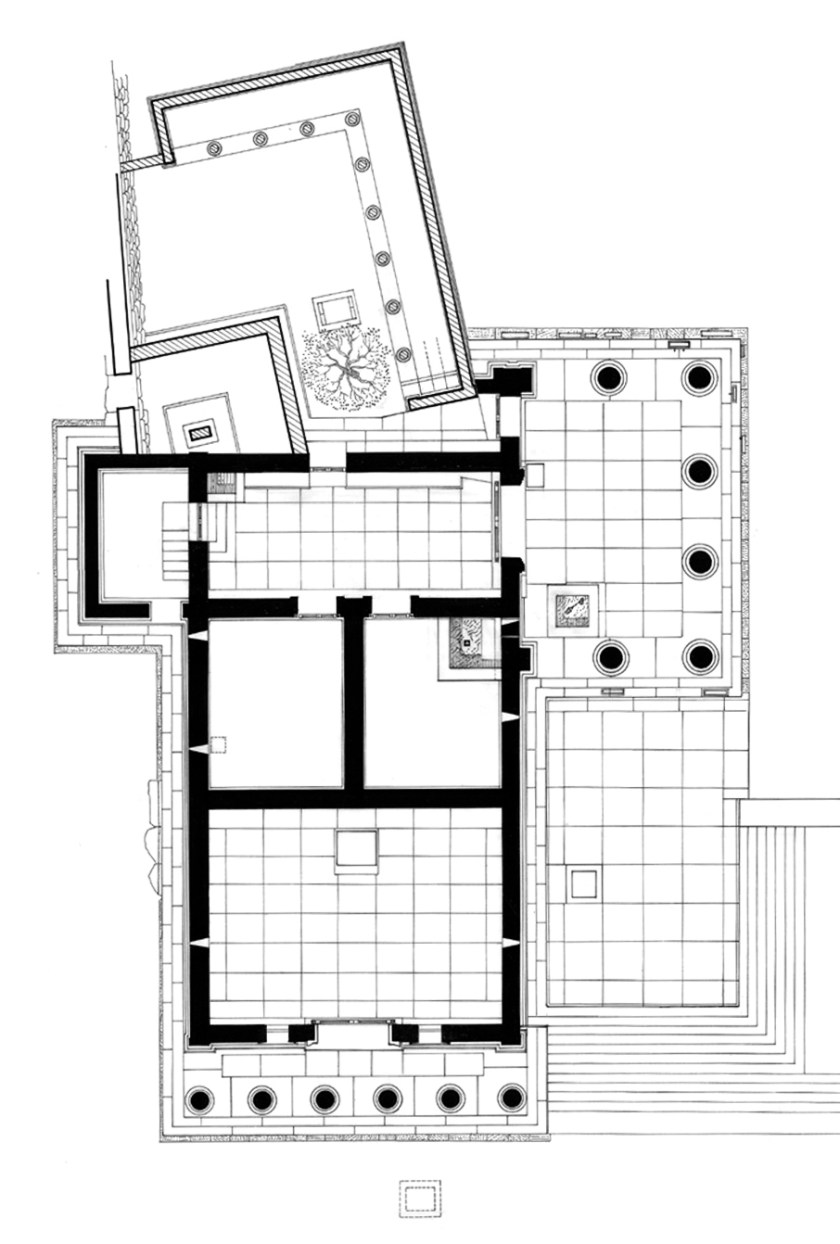

Al hacer esta secuencia de fragmentos memorables, Alcock procedió emulando a algunos de los arquitectos que admiraba; a James Stirling o al español Rafael Moneo, por nombrar a los más evidentes. De este último habría tomado la premisa crucial de que, si bien un edificio es una herramienta que depende de su repetibilidad, ante un uso complejo como el de habitar, esa repetibilidad se torna en un regreso constante a un origen «comunicativo»; ese que, como en el instrumento del habla, que en la regularidad de las palabras y las estructuras tipológicas del lenguaje halla el soporte estable para recombinarlas en enunciados singulares, halla, en la regularidad de memorias corporales encontradas en pedazos de historicidad, y en el recuerdo de los «tipos» que a traves del tiempo se han adaptado a las «exigencias ideológicas, religiosas o prácticas» (Argán), el soporte estable para realizar un ensamble de partes significativas que, con menos literalidad, susciten la imaginabilidad y capacidad de evocación de la estructura. Como lo expresaba el propio Moneo, se trata de defender una arquitectura «densa, no inmediata», pero «bien hecha», que se permita conservar «el aroma de lo que fue el primer contacto con la realidad sobre la que trabajó». Un objetivo «difícilmente alcanzable, poco menos que imposible», pero al que «algunos sí han llegado»; por ejemplo —citaba— «el arquitecto del Erecteión». Porque, en efecto, este curioso artefacto de asimétrica planta en cruz que apareció en Atenas como «el más extraño de la Acrópolis» (Roth), que en lo funcional, era una suerte de prótesis que articulaba el desnivel de casi tres metros dado entre la meseta del viejo templo de Atenea y las tumbas de Erecteo y Cecrops, santuarios que habían sido destruidos por la ocupación persa, era en lo formal, y es esto lo más interesante, una «colisión» ocurrida entre una cella tradicional, dedicada a Atenea, de pronaos abierto al este, con un sistema transversal que se disgregaba en una serie de recintos internos y que proyectaba, hacia el norte, y sobre la parte más baja del terreno, un amplío pronaos dedicado a Poseidón y Erecteo, levemente desfasado en su fondo para dar acceso al recinto destechado de Pándrosos y al olivo sagrado. Hacia el sur, culminaba de manera anómala en la tribuna de las Cariátides; pequeño entablamento sostenido por seis columnas en forma de mujer que precedía el ingreso a la tumba del Rey Cecrops. En lo perceptivo, el edificio se presentaba como una compacta colección de templos y antiguos monumentos sagrados; un imperfecto templo jónico que, sin base y con tres pórticos con columnatas desiguales, daba a reconocer, dada su literalidad, el origen de sus partes, pero solo para unificarlas luego bajo un lenguaje cuya misión, sin remitir el edificio a un pasado tipológico ni a una nueva tipología, sino quedando consignado a su propia singularidad, era la de aportar el «orden a partir de ese aparente desorden informal» (Roth). El resultado: un espacio único, de «delicada escala» como escribía Vincent Scully, en el que los cultos tradicionales «se humanizaban y adquirían una extraña articulación, lúcida y pulcra».[5]

Las «citas» e imágenes que Alcock usó en Parque Cristal, no están puestas allí, desde luego, con una literalidad sintáctica como la del Erecteión, pero tampoco están empleadas como lo hubiese hecho el regionalismo crítico, ni como se hizo en la fusión metodológica del «brutalismo corbuseriano usado por Villanueva en la ciudad Universitaria». Como precisan sus estudiosos, actuando con la paciencia del «coleccionista de iconografías» —y en su taller se puede encontrar, como apuntan estos estudiosos, imágenes de la racionalidad modernista o la construcción popular local, junto a una imagen del «Salón octogonal del Real Observatorio de Greenwich, una casa primitiva del Delta del Orinoco, una torre de control y una curiosa cabaña elevada»—, este arquitecto «no instaló espejos de esas imágenes» (Gomez); manteniendo su primitivismo invocó de ellas sus evidencias más «escuetas, crudas y arcaicas» para construir con intuición, «libertad y serenidad», un «nuevo texto» sólo a partir de sus «múltiples e intensas sensaciones» (Niño).

El escultor, o la lectura de una simulación

El edificio de departamentos La Paz, proyectado por el arquitecto venezolano Alberto Parra Kadpa, fue construido en los años cincuenta sobre una de las avenidas que bajan al valle desde las colinas del sur. Es una estructura de planta rectangular de cuatro pisos de habitación y uno de comercios, bastante convencional, excepto por la extraña geometría de sus fachadas cortas. En ellas, grandes pantallas de ladrillo descienden de un piso a otro a cada lado del eje de simetría inclinadas sobre unas vigas oblicuas de hormigón, formando su convergencia en el centro de cada piso, una enigmática ventana triangular de marcos verdes y vidrios amarillos. La buena factura del edificio, derivada de un claro dominio del proyecto, le otorgan un evidente valor arquitectónico; el mismo que eventualmente lo llevó a ser considerado «bien de interés municipal», escapando así a la posible demolición a la que muchas obras similares quedaron destinadas tras la expansión inmobiliaria en la ciudad. Al considerar otras obras del mismo autor —como un gran hospital, usado luego como vivienda, cuyos pórticos de hormigón simulan formas arbóreas entretejidas o torsos humanos enlazados por los brazos—, bien podría entenderse ésta, quizá, como el ensayo de un incipiente lenguaje organicista; pero estando ante ella, sin más referencia que su sóla presencia, lo que predomina ante la mirada es alguna suerte de licencia que parece habérsele concedido a su arquitectura, como la que a muchas obras antes también se les concedió, para comportarse como un mecanismo simbólico.

Ese «moderno» pero «fantástico inventor» que fue Claude Nicolas Ledoux —como escribió Kaufman—, se propuso proyectar una arquitectura «simbólica» en que las personas experimentasen procesos nuevos y transformadores, usando en su hechura, no «elementos existentes» ni «modelos históricos», sino ideas universales como la geometría; resultando ello en unos «efectos de aglomeración de sólidos en el exterior y ricas interpenetraciones de volúmenes en el interior» que, para Kaufman, podían incluso ser análogos a «los movimientos rituales de las óperas de Gluck o a la elegante simetría de las sinfonías mozartianas». Dos siglos más tarde, en Cornwall, basada en el movimiento teórico de separar la estructura física de un cubo su de su geometría, Peter Eisenman proyectaba la Casa X para los Sres. Richard Frank, obteniendo un espacio que, unificando elementos estructurales con otros meramente simulados, junto a rendijas en paredes y techos, proporcionaba la extraña experiencia de estar habitando un enigmático desliz de retículas. Mientras tanto, el edificio La Paz comportándose como una escultura, desestabilizaba su percepción encarnando la extraña metáfora de una estructura, antes ortogonal, ahora fracturada y desplomada desde su eje central quizá por efecto de una enorme fuerza telúrica, que entregaba la curiosa figuración de unos espacios interiores de suelos oblicuos equipados probablemente con muebles clavados al piso o diseñados como andamios triangulares. Bajo formalismos radicales los proyectistas de estas obras, como escultores, habrían tomado la idea naciente o el modelo incipiente de un edificio y por adición, superposición o sustracción lo habrían dislocado simulando el efecto de una inminente fuerza externa de origen biológico o atmosférico llamada a imprimirle, proyectualmente como el movimiento telúrico al papel del sismógrafo, o constructivamente como un «gigante imaginario» al desplazar, plegar, geometrizar, fragmentar, explotar o licuar la materia de la obra contruida, su «huella». Todo ello en un resultado que, como no iba a apelar al constructor de moradas que cohabita en la mirada de quien lo use u observe, como no iba a ser en principio sondeable en la relación que estableciese entre su forma y el acto de habitarla, iba a requerir ser usado bajo un acto de fe igual de radical.

Hace dos siglos, para Quatremère de Quincy los edificios de Ledoux no representarían más que un terco querer someter a la arquitectura a «géneros de tortura», como para Víctor Hugo serían solo «la armadura ósea de un enfermo consumido» o para J. N. Durand, admirables como monumentos, pero «solo en la apariencia de su construcción». En los setenta, como diría la anécdota, para los esposos que vivieron al interior de la Casa X, la experiencia de habitar sigilosamente una «obra de poesía y arte» los llevaría incluso a aceptar dormir separados por una de las marcaciones de aquel movimiento imaginario de reticulas —para algunos, inspirado significativamente por el sistema oblicuo de grillas y vacíos de Giuseppe Terragni, para el cual Eisenman ha pasado parte de su vida componiendo un libro. Y en el intertanto, para los profesores Posani y Gasparini, en el célebre Caracas a través de su arquitectura de los años sesenta, el edificio La Paz merecía aparecer sólo en una pequeña fotografía en el centro de una página negra abriendo el capítulo «la especulación de la construcción», una sección que reseñaba el periodo crítico, bajo la dictadura de Pérez Jiménez, en el que tras doblarse la población, y con la intención de dotar a la ciudad de la infraestructura de un país desarrollado, bajo la consigna de «hacer lo que sea pero hacer» se sustituyó las casas coloniales por pequeños edificios, encargados a «abogados constructores, geómetras arquitectos y militares inversionistas» que constituyeron «gravísimas deformaciones», «tristes abortos disfrazados con el oropel más falso» con los que se llenó el valle.[6]

Ahora bien, si como lo expresó Kaufman, Ledoux usaba el ideal universal de la geometría como la primera cualidad que sus edificios entregaban a la percepción, porque así la forma se hacía lo bastante «primitiva» como para emancipase del «rigor de las escalas», borrándose arquitectónicamente al menos «la distinción entre cabañas y palacios», podría asimismo pensarse que la forma en Casa X o La paz, lograda analógica, alegórica o poéticamente a partir de imaginarios colectivos, vanguardias artísticas que desmembran o acoplan volumen o sistemas filosóficos, científicos, históricos o cualesquiera otros dentro de la «metástasis de cultura» en la que vivimos (Baudrillard), apunta a arribar a un «primitivismo» similar, de retorno a un acto fundante que, instalado en algún lugar distinto al de la habitualidad, pueda existir arquitectónicamente en independencia a cualquier consideración sobre el tamaño, el programa o la impronta social de la obra.

La inteligencia de la materia

La mirada, ante un edificio singular hecho desde la tectónica, el coleccionismo o la escultura, confrontará la virtuosa ejecución material en la que se habría logrado plasmar, en un material habitual dotado de una inteligencia propia que antes se le había negado, un «proceso» —iniciado cuando recién se pensó en transportar a las personas a experimentar una metáfora inédita sobre el acto de habitar y terminado con el ensamblaje de las partes físicas y conceptuales correspondientes— que en realidad le quedará parcial o totalmente oculto.

NOTAS

TÍTULO ORIGINAL: ‘APARICIÓN ANTE LA MIRADA’, SUB CAP 1.2 DEL CAP 2 »TRES ESCRITURAS SINGULARES’ DE LA TESIS DOCTORAL. ‘RETORNO A LOS OBJETOS CONCRETOS: HACIA UNA TEORÍA DEL OBJETO-PROCESO EN ARQUITECTURA’, MARCELO GREZ, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, ABRIL DE 2019. PP.19-27.

[1] José Miguel Galia (1919-2009), nació en Argentina y se radicó en Caracas en 1948, formando parte de la segunda generación de arquitectos modernos que actuaron en la ciudad tras la aprobación de la ley de propiedad horizontal. Desarrolló en el país una extensa carrera docente y obtuvo en 1973 el Premio Nacional de Arquitectura. De mis recuerdos como estudiante, conservo nítido el de estar en su casa-taller, en el PH de uno de los edificios diseñados por él, fotografiando la maqueta de uno de sus proyectos, y el de haberlo visto, ya con cierta edad, pasar con su bata blanca de una habitación a otra sin extrañarse en lo más mínimo de que el lugar estuviese lleno de estudiantes.

[2] «Todo pensamiento original procede de la imagen», dice Schopenhauer, refiriéndose a la posibilidad de ver, como imagen, las líneas que habitan en las cosas, y cuya contemplación como fenómeno suscita un conocimiento intuitivo de las ideas que están detrás de ellas; ideas, como las fuerzas básicas de la naturaleza o el peso, o como la rigidez y cohesión de la materia.

[3] Piñón plantea que, si «a través de la Einfühlung, la forma de un objeto era un ente formado por mí, y el goce que su visión me producía era un autogoce objetivado» que, orientado a ver lo bello, me despojaba de mi individualidad para gozarme únicamente en el objeto y en un «proceso de proyección sentimental» que expresaba cierta «voluntad de enajenación», con la capacidad de «abstracción» puesta sobre ese mismo objeto —como señalaba Worringer—, y bajo la voluntad de «redimirme de la contingencia de lo humano y la arbitrariedad de la existencia», sustraigo al objeto de cualquier dependencia o arbitrariedad del mundo exterior, para poder ver de él lo que es «necesario e inmutable», lo que se aproxima «a su valor absoluto» y así, poder «descansar ante el caos del universo».

[4] James Alcock, de ascendencia británica, estuvo relacionado desde los años cincuenta con las ideas de The Architectural Review en favor de una arquitectura moderna «menos rigurosa» y más humanizada; ideas que influyeron en el brutalismo inglés de aquellos años embebiéndolo, como señalaba Keneth Frampton en su Historia crítica de la arquitectuta moderna, de una «tendencia palladiana» y una «referencia a las raíces socioantropológicas de la cultura popular», de manera análoga a cómo, para Alcock, lo hizo respecto al internacionalismo la configuración de la arquitectura tropical (Gómez). A las propuerstas de los maestros modernos Aalto y Stirling, incluso a las propuestas del propio Galia, Alcock aportó formas locales como el patio, el claustro, el zaguán o los corredores; y «aunque su trayectoria no propuso teóricamente una explícita continuidad regional, ni internacional, ni un regionalismo crítico, se proyectó» como una reacción «particular y eclécticamente moderna a las condiciones locales y contemporáneas que exigía la disciplina» (Niño).

[5] El Erecteion (Ἐρέχθειον), erigido al norte de la Acrópolis de Atenas, fue construido entre el 421 y el 406 a. C. en honor a Atenea Polias, Poseidón y Erecteo, el rey mítico de la ciudad, sobre el antiguo templo de Atenea destruido por los persas en 480 a. C. Fue ordenado por Pericles, después del Partenón, al arquitecto responsable de los Propileos, como parte del acondicionamiento de la Acrópolis. Fue, desde antes de ser acabado, durante la época romana y hasta el siglo XV, dañado y restaurado para distintos usos, entre ellos el de harén, polvorín e iglesia bizantina.

[6] Citando Complexity and Contradicction in Architecture, los autores refieren que, justo antes de la crisis de la construcción arribando la década de los sesenta, que traería la invasión de ranchos y el desempleo que convertirían a Caracas en una de las más inestables capitales de América Latina, un «caos funcional se encarna en una nueva suerte de orden producido por la repetición y por la coherencia de la falta de normas y de módulos formales».